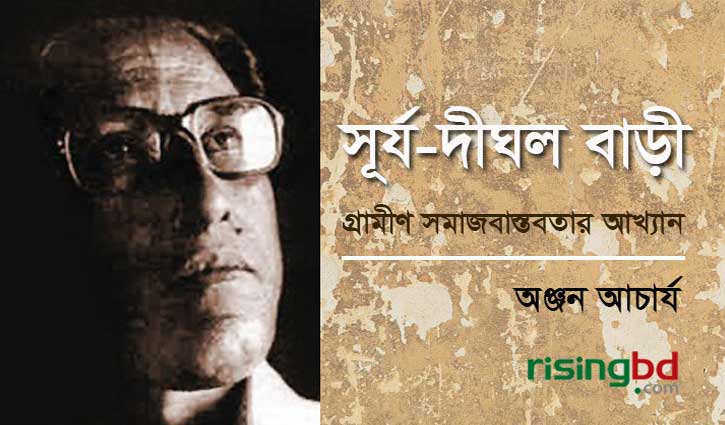

সূর্য-দীঘল বাড়ী: গ্রামীণ সমাজবাস্তবতার আখ্যান

প্রথম সাহিত্যকর্মেই খ্যাতি অর্জন করেছেন এমন ব্যক্তিত্বের সংখ্যা বাংলা সাহিত্যজগতে আছেন হাতেগোনা মাত্র কয়েকজন। এর মধ্যে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘পথের পাঁচালী’ উপন্যাসের কথা মনে পড়ে। তেমনই আমরা আবু ইসহাককে দেখতে পাই তাঁর ‘সূর্য-দীঘল বাড়ী’ উপন্যাসের জন্য। এ উপন্যাসের মধ্য দিয়ে বাংলা সাহিত্যে স্থায়ী আসন গাড়তে সমর্থ হয়েছেন আবু ইসহাক। পল্লীসমাজের মানুষ ও জীবনের অনুপুঙ্খ প্রতিচ্ছবিতে চিত্রিত ‘সূর্য-দীঘল বাড়ী’।

১৯৪৭ সালে দেশভাগের সময় লেখক উপন্যাসটিতে হাত দেন। সেসময় তিনি নারায়ণগঞ্জে চাকরি করতেন। সেখানে অর্ধাংশ লেখার পর তাঁকে কাজের সুবাদে চলে যেতে হয় পাবনা। ১৯৪৮ সালে লেখাটি শেষ হয়। লেখকের স্মৃতিকথা থেকে স্পষ্ট হয় রচনার পেছনকার তথ্য: “১৯৪৪ থেকে ১৯৪৬ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত আমি নারায়ণগঞ্জেই ছিলাম। তখন ‘সূর্য-দীঘল বাড়ী’র প্লট আমার মধ্যে শাখা বিস্তার করতে শুরু করে। এক শয্যাবিশিষ্ট দুই কামরার একটায় থাকেন পুরনো সহকর্মী ফজলুল করিম। আমি যে কিছু লেখালেখি করি তা তিনি জানতেন। তাঁকে বললাম, ‘ভাই, আপনার রুমটা আমাকে ছেড়ে দিয়ে আপনি যদি আমার জায়গায় আসেন, তাহলে আমার লেখালেখির কাজটা চলতে পারে।’ ...ফজলুল করিমের উদারতায় আমি সেই আশ্রয় পেয়েছিলাম। সেখানে দরজা বন্ধ করে নিবিষ্ট মনে লেখালেখির সুযোগ আমি পেয়েছি। সেই নিভৃত কক্ষেই আমি ‘সূর্য-দীঘল বাড়ী’ লেখা শুরু করি। উপন্যাসটির অর্ধেকটা ওখানেই বসেই লেখা। ... ১৯৪৮ সালের জানুয়ারি মাসে আমি বদলি হয়ে যাই পাবনা। সেখানে কিছুদিন এক মেসে থেকে বুঝতে পারলাম হট্টগোলের মধ্যে লেখা চালিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। ঠিক সেই সময়ে পাবনা শহরের সর্বদক্ষিণে অবস্থিত এক প্রখ্যাত সপ্ততীর্থ পণ্ডিতের সপ্ততীর্থকুটির ভাড়া দেয়া হবে শুনে একাই সেই দোতলা বাড়িটা নিলাম মাসিক পঞ্চাশ টাকা ভাড়ায়। সেই বাড়ির নিভৃতে নির্জনে দোতলায় বসে ১৯৪৮ সালের আগস্ট মাসে ‘সূর্য-দীঘল বাড়ী’ লেখা শেষ করি’ (অপরিশোধ্য ঋণ/ স্মৃতি বিচিত্রা)।”

এ উপন্যাস রচনার পটভূমি আবু ইসহাক সংগ্রহ করেছিলেন তাঁর যাপিত জীবন থেকে। লেখকের এক পত্রে জানা যায় তেমনই অজানা অনেক কথা। সেখান থেকে আমরা জানতে পারি, ১৯৪৪ সালে সিভিল সাপ্লাইয়ের চাকরি নিয়ে তাঁকে কলকাতা থেকে নারায়ণগঞ্জ যেতে হয়। কর্ম উপলক্ষে এ সময় তিনি প্রায়ই নারায়ণগঞ্জ থেকে ঢাকা যাতায়াত করতেন। ঐ সময় ট্রেনে জয়গুনদের মতো অসংখ্য দুস্থ নারীকে তিনি দেখতেন। যারা ট্রেনে চড়ে ময়মনসিংহ যেতো এবং সেখান থেকে সস্তায় চাল কিনে ফিরে আসতো। ফতুল্লা এবং চাষাড়া স্টেশনে ট্রেন পৌঁছাবার আগেই চালের থলিগুলি তারা রেল রাস্তার পাশে নিক্ষেপ করতো। এছাড়া নারায়ণগঞ্জের স্টিমার ঘাটে এবং রেল স্টেশনে হাসুর মতো অনেক নম্বরবিহীন কিশোর শ্রমিকও তিনি দেখেছেন। তিনি লক্ষ্য করেছেন, প্রতিযোগিতা করে তাদের নদী সাঁতরে স্টিমারে উঠে মোট বইতে। গ্রামবাংলার ওঝা-ফকিরের ঝাড়ফুঁক ও অসহায় নারীদের দুঃসহ জীবন সংগ্রামও দেখেছেন লেখক। লেখকের বক্তব্য থেকে জানা যায়, তাঁর মামাবাড়ির পাশে একটি ছাড়া ভিটে ছিল। সেই ভিটের নাম ‘সূর্য-দীঘল বাড়ী’। সে বাড়িতে মানুষজন স্থায়ীভাবে বাস করতে পারতো না। এ রকম একটি কিংবদন্তি তিনি শুনেছেন তাঁর মায়ের কাছে। কৈশোরের জীবনভিজ্ঞতা ও পরিণত বয়সে নারায়ণগঞ্জের রেলস্টেশনে স্টিমারঘাটে তাঁর সে বাস্তবজীবন-অভিজ্ঞতা, তারই সঙ্গে ছেলেবেলায় শোনা কিংবদন্তি একসূত্রে গ্রথিত হয়ে উঠেছে এ উপন্যাসটি। (সূত্র: ‘সূর্য-দীঘল বাড়ী : রাজনৈতিক-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পটভূমি’, ড. আবুল আজাদ)।

তবে লেখাই তো শেষ কথা নয়। প্রয়োজন এর যথাযথ প্রকাশনা। এ উপন্যাসটি প্রকাশ করতে লেখককে পোহাতে হয় নানা ভোগান্তি। নানাজনের কাছে ধরনা দিয়েও উপন্যাসটি প্রকাশের কোনো ব্যবস্থা তিনি করতে পারেননি। বড় বড় লেখকদের উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি শোনাতে গিয়ে হয়েছেন উপেক্ষিত। এর ফলে লেখক দারুণ মনঃকষ্টে ভোগেন। তারপর ১৯৫১-৫২ সালে কবি গোলাম মোস্তাফা সম্পাদিত মাসিক ‘নওবাহার’ পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয় এটি। তবুও কারও দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারেনি। উপন্যাসটি রচনার সাত বছর পর ১৯৫৫ সালে কলকাতার ‘নবযুগ প্রকাশনী’ থেকে এটি প্রথম পুস্তাকারে প্রকাশিত হয়। প্রকাশের পর ঢাকা ও কলকাতার বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় আলোচনা হলে পরে সুধীজনের দৃষ্টি আকর্ষণ হয়। নানা মহলে সৃষ্টি হয় বইটিকে ঘিরে আলোড়ন। রাতারাতি পাল্টে যায় দৃশ্যপট। চারদিকে ছড়াতে থাকে আবু ইসহাকের নাম। একদিন ঘটনাক্রমে কবি জসীমউদদীনের সাথে সাক্ষাৎ হয়ে যায় তাঁর। তৎকালীন তেজগাঁও থানার দাঙ্গা-পরিস্থিতি সম্পর্কিত ও কিছু ব্যক্তিগত প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার এক ফাঁকে লেখক সসঙ্কোচে কবিকে বলেন, ‘আমার কিছু গল্প সওগাত, আজান পত্রিকায় ছাপা হয়েছে।’ জসীমউদদীন তাঁর দিকে বিস্ময়ভরে তাকিয়ে বলেন, ‘তাই! তাই তো আপনার বক্তৃতার ভাষা এত সুন্দর। পুলিশের লোক সাহিত্য-সাধনা করে, এতো ভাবাই যায় না।’ তারপর লেখক অত্যন্ত কুণ্ঠার সাথে বলেন, ‘আমি একটা উপন্যাস লিখেছি। কিন্তু কোনো প্রকাশক পাচ্ছি না।’

আবু ইসহাক লিখেছেন: ‘‘...আমার কথা শুনে তিনি (জসীমউদদীন) কিছুটা অবাক হলেন। তবে তেমন গুরুত্ব দিলেন বলে মনে হলো না। বললেন, ‘লিখতে থাকুন, লিখতে লিখতে, হাত পাকা হবে। লেখা ভালো হলে অবশ্যই প্রকাশক পাবেন।’

‘আমি কি একদিন পাণ্ডুলিপি নিয়ে আপনার বাসায় যাব? আপনি একটু দেখবেন?’

‘তা আসুন একদিন। যখন আসবেন, রবিবার ছুটির দিন নয়টা-দশটার দিকে আসবেন।’

নানা কাজের ঝামেলায় কবি সাহেবের বাসায় আর যাওয়া হয়ে ওঠেনি। এর মধ্যে তিন মাস পেরিয়ে গেছে। অবশেষে এক রবিবার সকাল সাড়ে নয়টার দিকে তখনকার ফুলবাড়িয়া স্টেশনের কাছে কবির বাসা ‘ফুলবাড়ি’ গিয়ে হাজির হলাম ‘সূর্য-দীঘল বাড়ী’র পাণ্ডুলিপি নিয়ে। পাণ্ডুলিপি হাতে দিতেই তিনি বললেন, ‘আমি তো খুব ব্যস্ত মানুষ। তুমি পাণ্ডুলিপি থেকে কিছু পড়ে শোনাও।... সেদিন উপন্যাসের দুটো অধ্যায় কবি শুনেছিলেন। তিনি বললেন, ‘তোমার লেখার হাত তো খুব ভালো।’

সেদিনের সেই অধ্যায় এখানেই শেষ হলো না। উপন্যাসটি প্রকাশের কিছুদিন পর আবু ইসহাক বদলি হয়ে যান করাচি। এর মধ্যে আর দেখা হয়নি কবি জসীমউদদীনের সঙ্গে। অবশেষে ১৯৬১ সালে দেখা হয় দুজনার। তৎকালীন পূর্ব-পাকিস্তানের অনেক কবি-সাহিত্যিকদের সাথে জসীমউদদীন রাইটারস গিল্ড-এর সম্মেলনে যোগ দিতে করাচি যান। সেই জায়গায় জসীমউদদীন লেখককে বলেন- ‘ভাই ইসহাক, আমি তোমার ওপর সুবিচার করি নি। তোমার উপন্যাসের কিছুটা পড়ে শুনিয়েছিলে। অতটুকু শুনে তখন উপন্যাসটি মূল্যায়ন করতে পারিনি। এজন্য আমি তোমার কাছে ক্ষমা চাইব কি, আমি নিজেই নিজেকে ক্ষমা করতে পারছি না।’ আবু ইসহাক আরো লিখেছেন : “১৯৬২ সালে তিনি একবার আমার বাসায় গিয়েছিলেন। তিনি বললেন, তোমার ‘সূর্য-দীঘল বাড়ী’ চেক ভাষায় অনুবাদ করার সিদ্ধান্ত নিয়ে ডক্টর দুসন একদিন এসে আমাকে বললেন, উপন্যাসে যেসব জায়গার উল্লেখ আছে সেসব জায়গায় তাকে নিয়ে যেতে হবে। তাকে নিয়ে দুদিনে নারায়ণগঞ্জ স্টিমার স্টেশন, রেলস্টেশন, রেলওয়ে ওভারব্রিজ, নম্বরী কুলি, খুদে কুলি, ফতুল্লা স্টেশন ইত্যাদি সব ঘুরে ঘুরে দেখিয়েছি। লোকটার নিষ্ঠা দেখে আমি অবাক হয়ে গেছি।” (অম্লান স্মৃতি/স্মৃতি-বিচিত্রা)।

তা ছাড়া উর্দু ভাষায়ও এ উপন্যাসটির অনুবাদ হয়েছে ‘আসেবি ঘর’ নামে, যা ১৯৬৯ সালে হাবিব ব্যাংক সাহিত্য-পদক লাভ করে। বাংলাদেশ সরকারের সর্বপ্রথম অনুদানপ্রাপ্ত চলচ্চিত্র ‘সূর্য-দীঘল বাড়ী। আবু ইসহাকের উপন্যাস অবলম্বনে নির্মিত চলচ্চিত্রটি জাতীয় পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্রের পুরস্কারসহ ৭টি এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ৫টি পুরস্কার অর্জন করে। ব্যক্তিজীবনে প্রচারবিমুখ এ মানুষটি সম্পর্কে জানা যায় প্রাবন্ধিক তিতাশ চৌধুরীর ‘সূর্য-দীঘল বাড়ী’র পটভূমি ও আবু ইসহাক’ শিরোনামের লেখাটির মধ্য দিয়ে। তিনি সে লেখায় উল্লেখ করেন: “এই আবু ইসহাকের সঙ্গেই আমার পরিচয় ঘটেছিল ১৯৯৮ সালের কোনো এক সময় অলক্ত সাহিত্য পুরস্কারকে কেন্দ্র করে। এর আগে তাঁর সঙ্গে আমার কোনো পরিচয় ছিল না। শুধু কিছু লেখার সঙ্গে পরিচয় ছিল। তিনি যে অমায়িক, বন্ধুবৎসল, বিনয়ী, ভদ্র, সংবেদনশীল, মার্জিত ও সজ্জন ব্যক্তি- তা পরিচয়ের পরই জানা গেল। আবু ইসহাক খুব উচ্চৈঃস্বরে কথা বলতেন না। তিনি হইচইপ্রবণও ছিলেন না। তিনি ধীরস্থির আস্তে আস্তে কথা বলতেন। হেমন্তের নমিত শব্দের মতো। তাঁর হাঁটাচলার মধ্যেও একটি সারল্য আমরা লক্ষ করি। তিনি সহজ, সরল। তিনি কথাবার্তায়, পোশাকে-আশাকেও ছিলেন আদর্শের প্রতীক। জাঁকজমক কিংবা চাকচিক্য তাঁর পছন্দ ছিল না। তিনি সাদাসিধে জীবনই বেছে নিয়েছিলেন এবং সে জীবনকেই তিনি গভীর ভালোবেসেছিলেন। তাঁর উপন্যাসের অনেক চরিত্রের মতোই ছিল তাঁর দিনযাপন পদ্ধতি।... তিনি বাস্তব সত্য থেকে কখনো বিচ্যুত হননি। তিনি জীবনে যা ভালো, যা শুভ এবং কল্যাণকর মনে করতেন- তা করতে কখনো দ্বিধাবোধ করতেন না। নিজের মানসিক দৃঢ়তার মতো করেই তিনি তাঁর উপন্যাসের চরিত্রগুলো সাজিয়েছেন। চরিত্রচিত্রণে কোথাও তিনি গোঁজামিলের আশ্রয় নেননি। না জয়গুন, না ঝরিনা- উভয় চরিত্রই একটা বাস্তব আদর্শের ওপর উপস্থাপন করেছিলেন। ফলে দুই উপন্যাসে দুটো চরিত্রই সবার আকর্ষণের কারণ ঘটিয়েছে। তিনি চরিত্র নির্মাণেও যত্নশীলতার পরিচয় দিয়েছিলেন। আবু ইসহাকের অহংবোধ ছিল, কিন্তু অহংকার বোধ ছিল না। আবার জীবনে সবকিছু তিনি সহজে মেনেও নেননি। তাঁর খুঁতখুঁতে একটি স্বভাব ছিল- রবীন্দ্রনাথের মতো। তিনি যখন মঞ্চে বক্তৃতা দিতেন সেখানে তাঁর গলার স্বর চড়া ছিল না। তিনি বক্তৃতায় কথামালা সৃষ্টি করতেন। তা দিয়েই তিনি শ্রোতা-দর্শকদের মুগ্ধ করতেন। তাঁর প্রত্যুপন্নমতিত্ব, বিচারবুদ্ধি, পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা তাঁকে এক অন্য মানুষে রূপান্তর করতো তখন। তিনি তখন সবার প্রিয় ভাষকে পরিণত হতেন।”

আসা যাক ‘সূর্য-দীঘল বাড়ী’ উপন্যাস প্রসঙ্গে। নিতান্ত বাঁচার আশায় স্বামী পরিত্যক্ত জয়গুন এক বুক আশা ও চোখভরা স্বপ্ন নিয়ে ছেলেমেয়েকে সঙ্গে করে শহরে যায় কাজ ও খাদ্যের সন্ধানে। শহরের মজুতদারের গুদামে চালের প্রাচুর্য, হোটেলে খাবারের সমারোহ তাদের আকৃষ্ট করেছিল শহরে যেতে। তবে একমুঠ ভাতের জন্য বড়লোকের বন্ধ দরজার ওপর মাথা ঠুকে ঠুকে নেতিয়ে পড়ে কিংবা রাস্তার পাশের কুকুরের সাথে খাবার কাড়াকাড়ি করতে গিয়ে ক্ষত-বিক্ষত হয়েও ভাত জোগাড় করতে পারেনি তারা। শহরের অলীক বা মিথ্যা হাতছানি তাদের শহরের বুকে ঠাঁই দেয়নি, বরং দূর করে দিয়েছে গলাধাক্কা দিয়ে। অতঃপর কঙ্কালসার দেহ নিয়ে পুনরায় জয়গুনদের ফিরে আসতে হয় ফেলা আসা গ্রামেই। অভাবের তাড়ানায় আগেই বিক্রি করা মাথা গোঁজার ঠাঁইটুকু হারিয়ে জয়গুন তখন ভিটেমাটিহীন উদ্বাস্তু। গ্রামের পুনরায় ফিরে আসার পর কোথায় পাবে এক চিলতে জমি? অসহায়ের সহায় তখন একমাত্র থাকে গ্রামের পরিত্যক্ত অপয়া ভিটে ‘সূর্য-দীঘল বাড়ী’। ঝোঁপ-জঙ্গলে ঢাকা ঐ বাড়িতে কেউ থাকে না। বলা যায় থাকার সাহস পায় না। তারা থাকতে বাধ্য হয়। কারণ পূর্ব-পশ্চিম প্রসারী এ বাড়িটি ঘিরে গ্রামের লোকের মুখে মুখে ফেরে নানান গালগপ্প। গ্রামের সকলের ধারণা এ বাড়িটিতে যারা থাকে তারা নির্বংশ হয়। এরূপ কথার কথাটি তারা অলঙ্ঘনীয় হিসেবে মানে যেন:

‘দক্ষিণ দুয়ারী ঘরের রাজা

পুব দুয়ারী তাহার প্রজা

উত্তর দুয়ারীর খাজনা নাই

পশ্চিম দুয়ারীর মুখে ছাই।’

তাদের কাছে প্রবল অন্ধবিশ্বাসই একমাত্র সম্বল। কিন্তু জয়গুনের এ বাড়িটি ছাড়া আর কোনো আশ্রয় অবশিষ্ট থাকে না। ফলে নিজের ছেলেমেয়ে, নাবালক ভাইপো শফি ও শফির মাকে নিয়ে ঐ ‘সূর্য-দীঘল বাড়ী’তেই আস্তানা গাড়ে। তবে বাড়িটি থেকে ভূতপ্রেতের উপদ্রব ও বংশনাশ হওয়ার হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার আশায় জয়গুন গ্রামের সুবিধাবাদী ধর্মব্যবসায়ী জোবেদ আলীর দ্বারস্থ হয়। তথাকথিত ঝাড়ফুঁকের মাধ্যমে জোবেদ আলী সেই কথিত অপয়া বাড়ির চারদিক বন্ধন করে। ফলে বাড়ির চালে ভূতপ্রেতের ঢিল পড়া আপাতত বন্ধ হয়। তবে জোবেদ আলীর ছিল অন্য অভিপ্সা। সে জয়গুনের সঙ্গে তার কাম-লালসা চরিতার্থ করতে চায়। জয়গুন তীব্রভাবে তা প্রতিহত করে। অন্যদিকে গ্রামের মাতব্বর গদু প্রধানের একাধিক স্ত্রী ঘরে থাকা সত্ত্বেও গোপনে জয়গুনকে বিয়ের প্রস্তাব পাঠায়। জয়গুন ঘৃণাভরে সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে তার ব্যক্তিত্বের দৃঢ়তা বজায় রাখে। এমনই নানা প্রতিকূলতার মধ্যে চলতে হয় জয়গুনকে। জীবিকার তাগিদে সে চাল ফেরি করার কাজ নেয়। নারায়ণগঞ্জ থেকে ট্রেনে চড়ে ময়মনসিংহ যায়। সেখান থেকে সস্তায় চাল কিনে তা বিক্রি করে কোনোরকম সংসার চালায়। তাতেও সংকুলান হয় না। ফলে কিশোর ছেলেকে পাঠাতে হয় কুলির কাজ করতে। তবে লাইনের কুলিদের মতো নম্বরধারী নয় বলে ছেলে হাসু স্টিমারঘাটে নির্বিঘ্নে কুলির কাজ করতে পারে না। তাই তাকে বেছে নিতে হয় বিকল্প পথ। গভীর নদী সাঁতরে স্টিমারে চড়ে যাত্রীদের বোঝা ধরতে হয় নম্বরধারী কুলিদের চেয়ে কম ভাড়ায়। এভাবেই দুর্বিষহ জীবনযুদ্ধে শামিল হতে হয় জয়গুনদের। অন্যদিকে গ্রামের মাতব্বর মৌলবিরা জয়গুনকে ধর্মের শৃঙ্খলে বন্দি করতে চেয়েও পারে না বলে প্রতিশোধ স্পৃহায় জ্বলতে থাকে সবসময়। কোনো একসময় ভাইয়ের বউ শফির মায়ের প্রস্তাবনায় জয়গুন তার নাবালিকা মায়মুনের বিয়ের আয়োজন করে গ্রামের সোলেমান খাঁর ছেলে, সদাগর খাঁর নাতি যুবক ওসমানের সঙ্গে। বিয়ের এ সুযোগটি কাজে লাগাতে চায় ইতোপূর্ব বিবাহ-প্রত্যাশী প্রত্যাখ্যাত গদু প্রধান। বিয়ের আসরের ভরা মজলিশে গদু প্রধান বরের পিতা সোলেমান খাঁকে তার হবু বেয়ান জয়গুনকে তওবা করতে বলে-“হায়ানের মত যেইখানে হেইখানে ঘুইর্যা বেড়ায়। ...ভাল মাইনষের মাইয়া। বিয়াও অইছিল ভালা ঘরে। ভালা জাতের মাইয়া এই রকম বেজাত বেপর্দা অইলে আমাগই বদনাম। তোবা করাইয়া দিতে অইব। পরচাতে আর যেন বাড়ীর বাইর না অয়।... বিয়ার আগে বৌ’র মা’রে তোবা করাইতে অইব। তোবা না করাইলে মৌলবী সা’ব কলমা পড়াইব না। আর হে ছাড়া কে কলমা পড়ায় আমি দেইক্যা লইমু।” গদু প্রধানের এমন ফতোয়ার বিরুদ্ধে জয়গুন দৃঢ়তার সাথে দাঁড়ায়। সে বলে- “তোবা আমি করতাম না। আমি কোন গোনা করি নাই। মৌলবী সা’ব বিয়া না পড়াইলে না পড়াউক। আমার মায়মুনের বিয়া দিমু না।”

তবে অবশেষে প্রতিবাদকণ্ঠী জয়গুনকে পরাস্ত হতে হয়। পুরুষতান্ত্রিক বলয়ের ভেতর দাঁড়িয়ে একজন প্রতিবাদী নারীকে তার মেয়ের ভবিষ্যৎ-জীবনের কথা ভেবে মিথ্যে অপবাদ গায়ে মেখে হার স্বীকার করে নিতে হয়। জয়গুন সকলের সামনে তওবা করে। আর তওবা করা মানেই ঘরবন্দি হওয়া, আয়- রোজগার বন্ধ হওয়া। যদিও মেয়ের সেই সংসার বেশিদিন টেকেনি। জয়গুনের দুঃখের নদীতে জোয়ার বয়ে আসে যখন প্রাক্তন স্বামী করিম ববশের ঔরসজাত পুত্র কাসু মৃত্যুশয্যায় কাৎরাতে থাকে তার সামনে উপস্থিত হয়ে। তাকে বাঁচানোর জন্য সর্বশেষ সম্বলটুকুও বিক্রি করতে কুণ্ঠিত হয় না জয়গুন। অনেক ঝড়ঝাপ্টার পর বেঁচে ওঠে কাসু। চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী কাসুকে জয়গুনের কাছেই রাখতে হয়। অভাবের সংসারে আরেকটি ক্ষুধার্ত পেট সংযোজিত হয়। তার ওপর মায়মুনের বিয়ের সময় সবার সামনে তওবা করার কারণে ঘরের বাইরে যাওয়া বন্ধ থাকে জয়গুনের। ফলে নেই কোনো রুজি-রোজগারের উপায়। নিজের দুই সন্তান হাসু ও মায়মুনের কথা গৌণ হয়ে যায় জয়গুনের কাছে। সবসময় তার দিন কাটে কাসুর চিন্তায়। তার সেবাযত্নের যেন এতটুকু কমতি না পড়ে সে ভাবনায় তটস্থ থাকে জয়গুনের মন। কিন্তু এত কিছুর পরও অভাবের তাড়নায় গ্রামে আর টিকতে পারে না জয়গুন। অন্যদিকে ‘সূর্য-দীঘল বাড়ী’তে কথিত ভূতপ্রেতের উৎপাত আবার বাড়তে থাকে। আবার শুরু হয় ঘরের বেড়া ও চালের ওপর ঢিল পড়া। এদিকে পুত্র কাসুর চিকিৎসা-সেবায় আন্তরিকতা দেখে জয়গুনের প্রতি মমতা জাগে করিম বকশের। কাসু জয়গুনদের সাথে ‘সূর্য-দীঘল বাড়ী’তে অবস্থান করায় করিম বকশ বাড়ির ওপর ভূতপ্রেতের উৎপাত থেকে রক্ষা করার জন্য এগিয়ে আসে। সে ফকির জোবেদ আলীকে হাত করে এর পরিত্রাণ জানতে চায়। ফলে রাতদুপুরে ফকিরের নির্দেশে করিম বকশ ‘সূর্য-দীঘল বাড়ী’তে গিয়ে দেখতে পায় ভূতপ্রেত আর কেউ নয়, গ্রামেরই গদু প্রধানের দল।

উপন্যাসের শেষাংশে এ বর্ণনা লেখক ফুটিয়ে তোলেন এভাবে: ‘ছায়ামূর্তিগুলো ঢিল ছুঁড়ছে আর তারই দিকে সরে সরে আসছে। করিম বকশ একটা শব্দহীন চিৎকার করে ওঠে। বার কয়েক ঢিপঢিপ করে হৃদযন্ত্রটা যেন বন্ধ হয়ে যায়। একটা মূর্তি আরো কাছে সরে আসে তার। করিম বকশের গায়ে ধাক্কা লাগে। এবার করিম বকশ চিনতে ভুল করে না। হৃদযন্ত্রটা আবার বার দুই ঢিপঢিপ করে চালু হয়ে যায়। হঠাৎ ঘাম দিয়ে তার ভয়ও কেটে যায়। সে দাঁড়ায়। পাশ থেকে খপ করে ছায়ামূর্তির একটা হাত চেপে ধরে- গদু পরধান! তোমার এই কাম!!’

এই বর্ণনার পর যে বর্ণনাটি দেখতে পাওয়া যায় তা অত্যন্ত মর্মান্তিক। লেখকের কলমে ফুটে ওঠে সেই বিদীর্ণ করা দৃশ্য- ‘‘সূর্য-দীঘল বাড়ী’র তালগাছের তলায় করিম বকশের মৃতদেহ টান হয়ে পড়ে আছে। আশ-পাশ গ্রামের লোক ছুটে আসে দেখতে। মৃতের শরীরে কোথাও কোনো আঘাতের চিহ্ন নেই। সকলেই একমত- ‘সূর্য-দীঘল বাড়ী’র ভূত তার গলা টিপে মেরেছে।”

এ ঘটনার পর জয়গুন আর এক মুহূর্ত থাকতে চায়নি সেখানে। তার ভেতরের সকল শক্তি যেন খান খান হয়ে যায় এক দমকায়। আবার সেই অজানার পথে পা বাড়ায় জয়গুন। ছেলেমেয়ের হাত ধরে জয়গুন ও শফির মা বেড়িয়ে পড়ে। তাদের একমাত্র ভরসা এই আল্লাহর বিশাল দুনিয়ায় কোথাও না কোথাও একটু জায়গা তাদের ঠিকঠাক মিলে যাবে।

আবু ইসহাকের ‘সূর্য-দীঘল বাড়ী’ উপন্যাসটি বাংলা সাহিত্যে দিয়েছে নতুন মাত্রা। এক্ষেত্রে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর ‘লালসালু’ উপন্যাসের কথা স্মরণ করা যেতে পারে। ‘লালসালু’র মতো এ উপন্যাসটিতেও দেখানো হয়েছে মানুষের আলো-অন্ধকার পথ। কুসংস্কারের ভেতর প্রবেশ করে নগ্ন করে দেখানো হয়েছে কুসংস্কারের প্রকৃত মূর্তি। এ উপন্যাস পাঠে মানুষের ভেতরকার অন্ধকার অলিগলির সন্ধান পাওয়া যায় ঘটনা পরম্পরায়। ভাষিক দিক থেকে উপন্যাসটি অতি সহজপাঠ্য হলেও ঘটনা বর্ণনায় আছে গভীরতা। প্রগাঢ় অর্থবোধকতায় সমৃদ্ধ এ উপন্যাসটির মাধ্যমে সহজ কথায় অনেক কঠিন বিষয় পাঠকের সামনে উপস্থাপন করার অসীম ক্ষমতা দেখিয়েছেন কথাশিল্পী আবু ইসহাক। উপন্যাসটি তাই অনায়াসেই লাভ করেছে ক্লাসিক পর্যায়ে উপবিষ্ট হওয়ার আসন।

রাইজিংবিডি/ঢাকা/২ আগস্ট ২০১৭/তারা

রাইজিংবিডি.কম

আরো পড়ুন