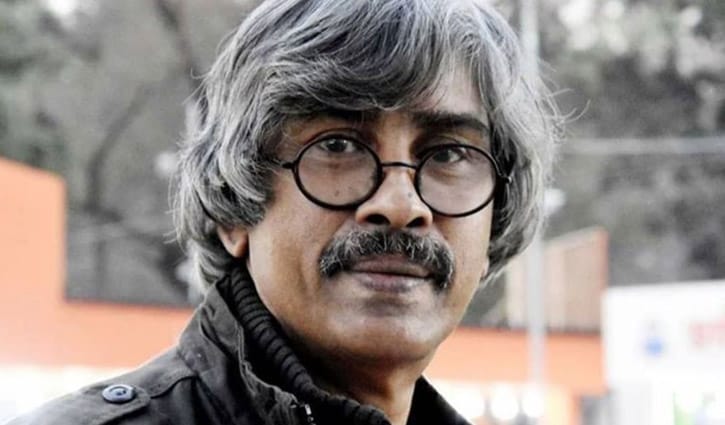

আবু হাসান শাহরিয়ার: দ্রোহচিহ্নের অভিধান

অনিকেত সুর || রাইজিংবিডি.কম

“যদিও একলব্য তবু ভুলিনি অপমান

পুনর্বার হব না তাই ক্ষমাঅন্তঃপ্রাণ।”

“নৌকা থামাও, ঝাঁপ দেবো কালো জলে

ফেলে আসা পথ সাঁতারেই দেবো পাড়ি

তোমাদের গড়া জীবনের কোলাহলে

তাকালেই দেখি মৃত মুখ সারি সারি।”

তার কাব্যনির্মাণসমগ্র পূর্বাপর এই কপটতাহীন দ্রোহকথা। কোথাও বেশ উঁচু, কোথাও খানিক নিচু তারে জড়ানো। তবে সবখানেই স্পষ্ট এই সুর। যদিও ‘একার সন্ন্যাসে’ আস্থা, তবু বিকীর্ণ এই পরিঘোষণা যেন বহুজনতার উদ্দেশে; ছিন্নবন্ধ প্রব্রজ্যা নয়, প্রকারান্তরে প্রবল পথনির্দেশ। কবি আবু হাসান শাহরিয়ার দলছুট হয়েও সমষ্টিলগ্ন, বর্গীয় উত্থানের কথা বলতে গিয়ে তিনি চেতনালীন সরে আসেন ভীড় থেকে কিছু দূরে; উঁচু পাটাতনের উপর দাঁড়িয়ে তার সৃজনকণ্ঠ সরোষ উদ্দীপনাভরে একইসঙ্গে ব্যক্তি ও যৌথ মানুষের জাগরণ ইশতেহার পাঠ করে শোনায়। তার কবিতাশরীর বিভঙ্গবঙ্কিম নয়, ভাবনা ও প্রকরণে ঋজু; ভাষার সারল্যগামিতা তার অভীষ্টের অনুগত। যা আছে, তার ভেতরে অনুপ্রবেশ করেন, যা নেই তার অন্বেষায়, ক্রোধ ও ভর্ৎসনায় বিদ্ধ করেন প্রচলপঙ্কের অতলপ্রায় বিস্তার; করুণায় অক্ষম, অবিশ্বাসী; ক্ষমা তার অজ্ঞাত:

“মানুষ হয়েই জন্মেছিলাম, তারপরও দিই নীরব সায়

লজ্জাতে হই আনতশির মানুষ নামের অযোগ্যতায়।”

কবিতার কোমলকম্প্র সৃজনকলায় অপেক্ষমান নিমগ্নতার চেয়ে তিনি বরং তাৎক্ষণিকতার তীব্রতাপ সঞ্চারের অভিলাষী, এরকম মনে হতে পারে। কিন্তু কবিতা কেবল কোমল নয়, তা কঠিনও; জীবনের কোনো দাবিকেই সে অগ্রাহ্য করতে পারে না। আর পারে না বলেই অলজ্জিত কলুষ প্রতারণাপ্রবণ সমাজে কবিও হয়ে ওঠেন প্রকাশপ্রত্যক্ষ; বহুভাঁজহীন; রূপক ও প্রতীকের আশ্রয় ভেঙে সহসা বেরিয়ে আসেন যাপিত মিথ্যার নির্দয় ব্যবচ্ছেদে। কালাতিক্রমণ কবির অন্বিষ্ট হতে পারে না; কালের সীমানার ভেতর পর্যটক কবির সংক্ষোভ, সংরাগ, সংবেদনার মুঠি মুঠি রোদ-তাপ-বাদল-ঝঞ্ঝা ওঠে; আমাদের জড়িয়ে নেয় তার ভ্রমণপথের অচ্ছেদ্য আশ্লেষে। স্বসমাজ ও স্বকালের সীমায়।

আবার, জীবনের মর্মমূলে আছে এক অদ্ভুত কূটাভাস। সত্যস্ববিরোধ। দুয়ের যে কোনটিকে এড়িয়ে যাওয়া দুষ্কর। আবু হাসান শাহরিয়ারের কবিতায় যেমন পাই দ্রোহসুরের মীড়, সঙ্গে তেমনই এর বিপরীত সুরটিও বাজে, তবে দ্রোহই তার কবিতার চারিত্রনির্দেশক প্রধান উপাদান। তার ‘উত্তরসাধক’ কবিতাটি তার কাব্যের প্রতীক-মোটিফ হিসাবে এখানে এ প্রসঙ্গে উদ্ধৃত করা যেতে পারেঃ

“যে আমাকে অস্বীকার করে

প্রথমত অকবি সে; দ্বিতীয়ত পরশ্রীকাতর

হয়তো সে মিডিয়াপালিত কোনও প্রাবন্ধিক; ভুলবাক্যে বুকরিভিউ করে

অথবা সে আসল কালপ্রিট, দ্যাখে বড়কাগজের লঘু সাহিত্য পাতাটি

নতুবা সে ছোট কোনও কাগজের পাতি সম্পাদক

নিজেকে জাহির করে নিজের কাগজে

কাগজে-কাগজে করে সখ্যবিনিময়।

ওরা কেউ কবি নয়, ওদের পেছনে ঘুরে বহু প্রতিভাকে আমি নষ্ট হতে দেখি

যে আমাকে কেবলই স্বীকার করে, বিতর্ক করে না

সেও কোনও কবি নয়, জেনো

যে আমাকে গ্রাহ্য করে, পাশাপাশি মধুর তর্কও

তারই মধ্যে আমি কিছু সম্ভাবনা দেখি

সেও কবি নয়

কে তাহলে?

অমিতসম্ভাব্য কবি ভালোবাসে একার সন্ন্যাস।”

কবিতার বিবাগধর্মিতা, দূরভ্রমণ তার পছন্দ নয়। মেঘলোকে সন্তরণ করে না তার মন। জীবনানন্দীয় কুহেলির বিষণ্ণ মলীন ছায়ায় তিনি পথ হাঁটেন না। তার লেখায় কোনো আড়াল নেই, আলো-আঁধারি নেই। ইঙ্গিতময়তা নেই। নিকট ও চারপাশের সব দূষণকেই তিনি আপসহীন ঘৃণা ও ক্রোধে খুলে দেখাতে ইচ্ছুক। এই অকপট দ্রোহের অনুষঙ্গ হিসাবে কখনও কখনও পুরাণ উঠে আসে তার কবিতায়। এরকমের একটি কবিতা ‘একলব্যের পুনরুত্থান’।

কলাকৈবল্যবাদী তিনি নন কোনো অর্থে। তার প্রকাশবিভঙ্গে কখনও বা তাকে অহংবোধতাড়িত বলেও মনে হয়। এও মনে হতে পারে যে তিনি নজরুলের আধুনিক সংস্করণ। প্রেম ও দ্রোহ সমান প্রবল সঙ্কর্ষণে তাকে টানে। তার মুখকাঠিন্য আচানক শিথিল কোমল হয়ে ওঠে নম্র প্রেমানুভবে (কবিতা ‘বালিকা আশ্রম ৪’)।

“চাঁদ গিয়েছিল বালিকাবিহারে

মন গিয়েছিল মনে

একখানা রাত ভোর হয়ে গেল

টেলিফোনে-টেলিফোনে।

সব জানালার বাতি নিভে গেলে

একটি জানালা বাকি

থেকে যায়; আমি সেই জানালায়

তারাদের ছবি আঁকি।

আমার তারারা উজালা বালিকা

ঘন-ঘন প্রেমে পড়ে

একটি কবিতা ডুব দিয়ে ওঠে

রাত্রির সরোবরে।

একটি দরোজা তারপর থেকে

সিঁড়িঘরে আড়ি পাতে

কবিতার খাতা সমকাল আঁকে

পুরাণের পৃষ্ঠাতে।”

কিন্তু এই অনুভব ক্ষণকালের। তার দ্রোহচঞ্চল পায়ের গতি তাকে আবার টেনে নেয় ভিনদিকে। ‘তোমাদের কাচের শহরে’ কাব্যগ্রন্থে তার কণ্ঠে আবার ধ্বনিত হয় প্রতিবাদ ও উত্থানের গান। ‘আমরাও বুকের তুষে চোখের আগুন জ্বালাতে জানি’ কবিতায় বেজে ওঠে জাগরণ ও প্রতিরোধের অগ্নিমন্দ্রঃ

“তোমাদের হাতে দেশ, পায়ে কানুনের চাকা

যেভাবে গড়িয়ে দেবে, সেভাবেই বেঁচে থাকা

তার মানে এই নয়, আমাদের অন্য কোনও বেঁচে থাকা নেই।

নতুন জমিনে ফের পুরানো গাঁজার চাষ

তোমাদের সবই ভালো, বাকী সব মুথা ঘাস

তার মানে এই নয়, তোমরা যা বলবে, সবই মেনে নিতে হবে।

তোমরা ক্ষমতাধর, একে ধরো, ওকে মারো

ব্যথা পেয়ে যদি কাঁদি, ছুটে আসে হুঙ্কারও

তার মানে এই নয়, আমাদের কান্না একদিন স্লোগান হবে না।”

বিষয়ভাবনার প্রকাশে যতোটা উন্মুখ তিনি, ভাষার প্রযত্নে সবসময়ে ঠিক ততোটা নন। তার ‘রূপকথার রাজা’ কবিতার কাব্যভাবনা চমৎকার কিন্তু শেষ পঙ্ক্তিতে এসে মনে হয়, ভাষাটা ঝুলে পড়েছে। অভাব আছে সংহতির। পূর্বাপর এমন ত্রুটি আছে আরও বেশ কিছু লেখায়। প্রকরণগত চ্যুতি ও খুঁত সত্ত্বেও তার কবিতার ভাবদার্ঢ্য সংক্রামী। এ সংক্রমণ এড়ানো কঠিন। “বাজালে পাথরও বাজে; কঠিন পাহাড়ই সব সুরস্রোতা নদীর জননী।” এই পঙ্ক্তিতে ধরা পড়েছে তার কবিমানস। কাঠিন্যের আড়ালে আর্দ্র সুরেলা এক ঝরনা। ‘শিশিরে পা রাখো অসুখীরা’ কবিতায় তার আপাতঃশিলীভূত মনের এমনই এক প্রচ্ছন্নগভীর বিষণ্ণ রূপ চকিতে ছায়া ফেলে আবার মিলিয়ে যায় এমনভাবে নিজেকে প্রকাশ করেছেন খুব কমই।

“আজও আমি ‘অ’য়ে পড়ে আছি

‘অ’য়ে তো অধমও হয়, নাকি?

সে-অধম প্রাণী তো মানুষই?

নিজেকে যে ‘শ্রেষ্ঠ’ জানে নিজে

শ্রেষ্ঠর কুকীর্তিগাথা শুনে

রোজ ভোরে ব্যথিত শিশির

ঘাসের আঁচলে চোখ মোছে

সর্বপ্রাণময় পৃথিবীতে

আমি এক ব্যথিত শিশির

একফোঁটা ব্যথিত শিশির

শিশিরে পা রাখো অসুখীরা।”

তার কাব্যগ্রন্থ চৌদ্দটি। মধ্য আশির দশকে বেরোয় তার প্রথম কবিতার বই ‘অন্তহীন মায়াবী ভ্রমণ’। তবে নিজেকে কোনো দশকের বৃত্তে বন্দী হতে দিতে রাজী নন তিনি। আমিও বুঝি না, কেন কবির দশকওয়ারী শ্রেণিবিভাজনটা করা হয়। এতে হয়তো কবিসম্পর্কিত আলোচনার বিশেষ কোনো সুবিধা আছে। সে সুবিধা কোনো কোনো আলোচকের। আমার নয়। প্রতীচ্যে দশকে দশকে নানান শিল্প আন্দোলন হয়েছে। চিত্রকলার পাশাপাশি কবিতা ও গদ্যেও সেসবের প্রভাব পড়েছে সমান্তরালে। দুই দুইটি বিশ্বযুদ্ধকাল, তৎপরবর্তী সমাজবাস্তবতা এবং প্রযুক্তির বিকাশের সঙ্গে তাল রেখে বদলেছে সাহিত্যচর্চার ধারা। এর দূরাগত অভিঘাত এসে পৌঁছেছে আমাদের এখানেও। কিন্তু আমাদের সমাজ মোটামুটি একইরকম আছে। প্রায় একই পঙ্কে, অনাদর্শে, এক জড়ত্বে ও অব্যবস্থায় থিতু। দারিদ্র্য ও ধর্ম, এই দুই দানবের আধিপত্যের সঙ্গে ক্ষমতার অপ্রতিহত দুর্নীতি আছে বরাবরের মতো।

জনস্তরে অপরাধ, চিত্তদৌর্বল্য, পলায়ন, বিশ্বাসঘাতকতা, চাটুবৃত্তি, ভিক্ষাবৃত্তি, বক্রতা, মিথ্যাচার হাজার বছরের অচল অন্ধকারের মতো সমাজের সবদিকেই ব্যাপ্ত হয়ে আছে। ধর্ম আর দুর্বৃত্ত রাজনীতি পাশাপাশি হাত ধরে হাঁটছে। সহস্রাব্দপ্রাচীন অচলায়তনে শৃঙ্খলিত স্থবির জড় অস্তিত্ব নিয়ে একটা বিধ্বংসী ভূকম্পন বা আন্দোলনের প্যাসিভ অপেক্ষায় বেঁচে আছে, কালাতিপাত করছে। আমাদের সমাজ-রাজনীতির বাস্তবতা পশ্চিমের চেয়ে অতএব সম্পূর্ণ ভিন্ন চারিত্র্যের দ্যোতক। উল্লেখিত অভিঘাত তাই কৃত্রিম। যশপ্রত্যাশী অন্য কবিদের মতো কবি আবু হাসান শাহরিয়ার তাই কোনো মুখস্থ তত্ত্ব বা আদর্শের রাস্তায় নিজের কবিতার ভাব ও ভাষাপ্রকরণকে কষ্টকৃত চালনা করেন নি। চারপাশের নানা সমস্যা-সংকট-দূষণে আন্দোলিত, বিচলিত, ক্ষুব্ধ হয়েছেন; নিজের প্রতিক্রিয়াকে ব্যক্ত করেছেন স্বভাবসুলভ বক্রতাহীন চাতুর্যহীন ভঙ্গি ও ভাষায়। গদ্যে-পদ্যে সবখানে, সমভাবে। শিষ্টতার মোড়কে উপস্থাপিত ব্যর্থ, সমাজসংস্রবরহিত উন্মার্গচারী শিল্পের কারবারী তিনি নন। আত্মকরুণায় নোয়ানো, স্যাঁতসেঁতে লেখা তার স্বভাবের মৌল প্রেরণার-বিরোধী। লিখেছেন যখন যেভাবে পেরেছেন; মুহূর্তের দায়-দেনা মিটিয়েছেন প্রকৃত এক জীবনবাদীর মতো।

শাস্ত্রাচারের যুক্তিহীন স্বৈরপ্রতাপ ও শাস্ত্রাচারীর প্রতি ঘৃণা ব্যক্ত করেছেন; শর্তহীন দানের, পরম আশ্রয়ের প্রতীক মুক্ত প্রকৃতির কেন্দ্রে জাগরূক মাতৃরূপী বৃক্ষের ছন্দিত বন্দনাগান করেছেন তাঁর ‘বৃক্ষসংহিতা’ নামের দ্বিপঙ্ক্তি কবিতায়:

০১.

শাস্ত্র আসে শাস্ত্র যায়; প্রত্ন হয় পতঞ্জলি মুনি

নিসর্গের কণ্ঠে আজও চিরহরিৎ বৃক্ষকথা শুনি।

০২.

শতভুজ বৃক্ষ আমি; উড়ে চলি সহস্র ডানায়

প্রার্থনার হাত পেলে পূর্ণ করি কানায়-কানায়।

আমি মনে করি, এও তার এক ধরণের দ্রোহ- চাপিয়ে দেবার বিরুদ্ধে, পাতানো খেলা আর ভণ্ডামির বিরুদ্ধে, প্রতারণার বিরুদ্ধে; সরল প্রকৃতির সমর্থনে, সত্যিকার ঐশ্বর্য, চিত্তময়তা ও তাবৎ সুন্দরের সপক্ষে।

তার লেখা কবিতার সবই এক প্রত্যয়ে স্থির। সত্য অলৌকিক বা অধরা নয়; তা মানবীয়, দৃষ্টি ও স্পর্শগ্রাহ্য। আমরাই জাগাতে পারি এই সুন্দরের ভূগোল। তার কাব্যিক দ্রোহ এই সুন্দরেরই অভিমুখী; প্রেম আছে তবে তা নতির দর্শন নয়, তা তার দ্রোহের অবিকল্প বিশ্বস্ত সঙ্গী। ঈশ্বরবিশ্বাসীর উন্মত্ত অযৌক্তিক জজবায় যে-সুন্দর কেবল আহত, বিপর্যস্ত হয়। নিয়তিনির্ধারিত কোনো রূপকল্প মানুষের নয়; মানুষই নিয়তিস্রষ্টা; তাই মানুষকে তিনি দিয়ে যেতে চান এক চিন্ময় দ্রোহের অস্ত্র যা তাকে যোগাবে অমেয় প্রাণের শক্তি, আগামীর পদপথরেখা। তার সমগ্র কাব্যসৃষ্টিই এই দ্রোহচিহ্নের অভিধান।