সাংবাদিকের দায় ও কাঙাল হরিনাথ

কবীর আলমগীর || রাইজিংবিডি.কম

বাংলা সংবাদপত্রের ইতিহাস লিখতে গেলে কাঙাল হরিনাথ মজুমদারের নাম সবার আগে চলে আসে। কারণ তিনি গ্রামীণ সাংবাদিকতার প্রবাদ পুরুষ, যার নেপথ্যে সমাজের প্রতি তুমুল দায়বদ্ধতা উচ্চকিত। একবিংশ শতাব্দীতে এসে কাঙাল হরিনাথকে পঠন-পাঠনের মাধ্যমে আমরা পেতে পারি সাংবাদিকতার মহান দীক্ষা। তাঁর মতো প্রবাদপ্রতীম প্রাণপুরুষের স্পৃহা সাংবাদিকতার জগতে নিঃসন্দেহে অনুকরণীয়-অনুসরণীয়। তিনি সাংবাদিকতার ভেতর দিয়ে তৈরি করেছেন সৃজনশীলতা-মননশীলতার জোয়ার। বস্তুত, কাঙাল হরিনাথের সংবাদপত্র ‘গ্রামবার্ত্তাপ্রকাশিকা’ বাংলাদেশের প্রথম সংবাদপত্র।

হরিনাথ মজুমদার ওরফে কাঙাল হরিনাথ ১৮৩৩ সালের ২০ জুলাই কুষ্টিয়ার কুমারখালীতে জন্মগ্রহণ করেন। ছদ্মনাম ফিকির চাঁদ। তবে কাঙাল হরিনাথ নামেই ছিলেন পরিচিত। তিনি ছিলেন সমাজ বিনির্মাণ ও সমাজ সংস্কারের দিকপাল। গ্রামের সাধারণ মানুষের উন্নতির জন্য এবং ব্রিটিশ শোষণ-পীড়নের বিরুদ্ধে হরিনাথ আন্দোলন করেছেন। অত্যাচারিত এবং অসহায় কৃষক সম্প্রদায়কে রক্ষা করার ছিল তাঁর সাংবাদিক জীবনের অভিপ্রায়।

১৮৫৫ সালে বন্ধুদের সহায়তায় তিনি নিজ গ্রামে একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন এবং গ্রামের সাধারণ লোকদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের উদ্দেশ্যে সেখানে অবৈতনিক শিক্ষকরূপে শিক্ষকতা শুরু করেন। পরের বছর তাঁরই সাহায্যে কৃষ্ণনাথ মজুমদার কুমারখালীতে একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। অল্পশিক্ষা নিয়েই তিনি শিক্ষা বিস্তারে উদ্যোগী হয়েছিলেন। একইভাবে দারিদ্র্য ও সচেতনতা বিষয়ে তার ক্ষুরধার লেখনি সংবাদপত্রে প্রকাশ করতেন।

তৎকালীন সময়ে তিনি ইংরেজ নীলকর, জমিদার, পুলিশ ও শোষক শ্রেণির বিরুদ্ধে হাতে লেখা পত্রিকা ‘গ্রামবার্ত্তাপ্রকাশিকা’র মাধ্যমে লড়াই করেছেন। অত্যাচার ও জলুমের বিরুদ্ধে তিনি ছিলেন আপসহীন কলমযোদ্ধা। ধর্মান্ধতা, কুসংস্কার ও সামাজিক কুপ্রথার বিরুদ্ধে লিখে নির্ভীক সাংবাদিকতার পথিকৃৎ হিসেবে ১৮৫৭ সালে কুষ্টিয়ার কুমারখালীর প্রাচীন জনপদের নিভৃত গ্রাম থেকে তিনি হাতে লিখে প্রথম প্রকাশ করেন মাসিক ‘গ্রামবার্ত্তাপ্রকাশিকা’।

হাজারও বাধা উপেক্ষা করে তিনি এ পত্রিকাটি প্রায় এক যুগ প্রকাশ করেছিলেন। মাসিক এ পত্রিকাটি কালক্রমে প্রথমে পাক্ষিক ও সবশেষে এক পয়সা মূল্যমানের সাপ্তাহিকী পত্রিকায় রূপান্তরিত হয়। এতে সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয়ক প্রবন্ধ নিয়মিত মুদ্রিত হতো। নিজগ্রামের লোকের ওপর জোর-জুলুম, দুঃখ-অভাবের ঘটনা সাধারণের সামনে আনার উপলক্ষ্যে তিনি প্রবন্ধ লেখা আরম্ভ করেন কবি ইশ্বরচন্দ্রের ‘সংবাদ প্রভাকর’-এ। তারপর নিজ উদ্যোগে গ্রাম-হিতৈষণার আদর্শ নিয়ে ‘গ্রামবার্ত্তাপ্রকাশিকা প্রকাশ করেন। তা ‘কলকাতার গিরিশচন্দ্র বিদ্যারতœর যন্ত্রে মুদ্রিত ও কুমারখালী থেকে প্রকাশিত হতো। চার-ফর্মার এই মাসিক পত্রিকার মূল্য ছিল পাঁচ আনা।’ শেষে এক পয়সার সাপ্তাহিকী পত্রিকায় রূপান্তরিত হয়। এছাড়াও, কুসীদজীবী ও নীলকর সাহেবদের শোষণের কেচ্ছা-কাহিনীও প্রকাশিত হতো। ব্রিটিশ ম্যাজিস্ট্রেট ও দেশি জমিদারদের অব্যাহত হুমকিও তাকে এ-কাজ করা থেকে বিরত রাখতে পারেনি।

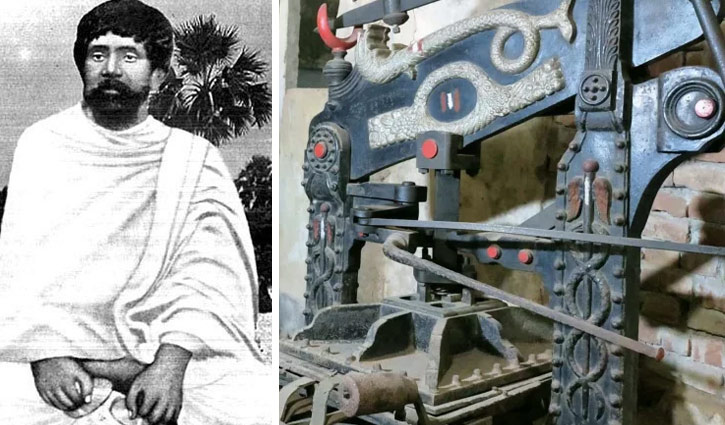

নিঃস্ব কাঙ্গাল হরিনাথ সারাজীবনে সচ্ছলতার মুখ দেখতে না পেলেও ১৮৭৩ সালে কুমারখালির নিজ গ্রামেই পত্রিকাটির নিজস্ব ছাপাখানা প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। ১৮ বছর রাজশাহীর রাণী স্বর্ণকুমারী দেবী’র অর্থ আনুকূল্যে কাগজ চালানোর পর আর্থিক কারণে ও সরকারের মুদ্রণ শাসনের ব্যবস্থার জন্য পত্রিকাটিকে বন্ধ করে দিতে হয়।

কাঙাল হরিনাথ মজুমদার শুধু একজন সফল সাংবাদিকই ছিলেন না। তিনি কবিতা, উপন্যাস ও শিশুদের জন্য পাঠ্যপুস্তকও লিখেছেন। এ ছাড়া রচনা করেছেন নাট্যগ্রন্থ ও বিভিন্ন প্রবন্ধ গ্রন্থ। তিনি ছিলেন একাধারে ছিলেন একাধারে সাহিত্যশিল্পী, সংবাদ-সাময়িকপত্র পরিচালক, শিক্ষাব্রতী, সমাজসংস্কারক, সাধক ও ধর্মবেত্তা। গানের মাধ্যমে মরমিবোধ প্রচার করতে কাঙাল হরিনাথ ‘ফকির চাঁদের দল’ নামে একটি বাউল দল তৈরি করেন। ‘গ্রামবার্ত্তাপ্রকাশিকা’র মাধ্যমে তিনি সমাজের বিভিন্ন অসংগতি তুলে ধরেছেন লেখনীর মাধ্যমে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছেন। সমাজসংস্কারক হিসেবেও সফল তিনি। তার সংবাদপত্রে তিনি একদিকে যেমন মেয়েদের ইংরেজি শিক্ষার প্রসারের দাবি দিনের পর দিন তুলেছেন, অন্যদিকে জমিদার, নীলকর, মহাজন ও পুলিশের অত্যাচারের বাড়াবাড়ির কাহিনী সাহসের সঙ্গে তার সংবাদপত্রে প্রচার করে গিয়েছেন।

সারাজীবন অবহেলিত গ্রামবাংলায় শিক্ষাবিস্তারের জন্য ও শোষণের বিরুদ্ধে সংবাদপত্রের মাধ্যমে আন্দোলন করেছেন তিনি। তাঁর হাত ধরে বাংলাদেশের গ্রামীণ সাংবাদিকতা এগিয়ে চলেছে বলা যায়। উনিশ শতকে নানা কারণে কলকাতার পাশের এলাকায় বেশ কিছু এলাকা সমৃদ্ধিশালী এবং গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। বিভিন্ন পেশাজীবী মধ্যবিত্ত মানুষজন মফস্বলের ভিড় জমাতে শুরু করে। এরা বিভিন্ন সারস্বত প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করেছেন এবং সংবাদ-সাময়িক পত্র প্রকাশ করেছেন। ১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দে বাংলা ভাষায় প্রকাশিত ৩৬টি সংবাদপত্রের মধ্যে ১৯টিই ছিল কলকাতার বাইরের। এসব আঞ্চলিক এবং গ্রামীণ সাময়িকপত্র এবং সংবাদপত্রের মধ্যে অগ্রগণ্য ছিল ‘গ্রামবার্ত্তাপ্রকাশিকা’।

মূলত গ্রাম এবং গ্রামবাসীর অবস্থা প্রকাশের জন্য এর নাম হয় ‘গ্রামবার্ত্তাপ্রকাশিকা’। তবে মূল লক্ষ্য ছিল কৃষকদের ওপর নীলকর সাহেব ও জমিদারদের অত্যাচারের কাহিনী প্রকাশ করা। তবে এই পত্রিকায় দর্শন, সাহিত্য ও অন্য সংবাদ প্রকাশিত হতো। লালন ফকিরের গান প্রকাশ করেছিল ‘গ্রামবার্ত্তাপ্রকাশিকা’। প্রখ্যাত লেখক মীর মশাররফ হোসেন, জলধর সেন তাদের লেখক জীবনের সূত্রপাত করেছিলেন গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকায়। এ ছাড়া শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব, অক্ষয় কুমার মৈত্র, প্রসন্নকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ ব্যক্তি এই পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

সরকারি অসহযোগিতায় গ্রামবাসীর অসহায়তার কথা তুলে ধরতে ‘দেশ নষ্ট কপটে, প্রজা মরে চপটে, কী কী করিবে রিপোর্টে’ শীর্ষক প্রতিবেদনে। পুলিশ স¤পর্কে পত্রিকায় লেখা হয় ‘বিকারগ্রস্ত রোগীর হিক্কা উপসর্গের ন্যায় পুলিশ প্রজার উপসর্গ হইয়াছে’। আবার অন্য জায়গায় লিখেছেন ‘আদালতের আমলাদিগের হাতপাতা রোগ’-এর কারণে মূলত দরিদ্র প্রজারাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকেন। ‘গ্রামবার্ত্তাপ্রকাশিকা’য় নদী ও জলনিকাশী সংস্কার, ডাক ও পুলিশ সংস্কার ইত্যাদি গ্রামীণ মানুষের দাবি-দাওয়া উপস্থাপিত করা হয়েছিল। ডাকঘরে মানি অর্ডারের ব্যবস্থা প্রচলনের কথা বলা হয়েছিল। দেশীয় শিল্পের উন্নতি ও বিকাশের কামনা করেছে গ্রামবার্ত্তা। এ দেশের তাঁতি সম্প্রদায়ের দুরবস্থা এবং সরকারের উদাসীনতায় গ্রামবার্ত্তা নীরব থাকতে পারেনি।

১৮৬০ সালের জুন মাসের ‘গ্রামবার্ত্তাপ্রকাশিকা’ পত্রিকায় প্রকাশিত প্রতিবেদনে হরিনাথ মজুমদারের মাতৃভাষা ও স্বদেশপ্রেম লক্ষ করা যায় দৃঢ়ভাবে। তিনি লেখেন: ‘যত দিন বঙ্গসন্তান মাতৃভাষা উপেক্ষা করিয়া পরভাষার পক্ষপাতী থাকিবেন, যত দিন মাতৃভাষা ঘৃণা করিয়া বৈদেশিক অনুশীলনে সময়ক্ষেপণ করিবেন, ততদিন বঙ্গের উন্নতির আশা আমরা করি না, তত দিন জাতীয় উন্নতির কোনো সম্ভাবনা দেখি নাই। যাহাতে দেশে মাতৃভাষার চর্চা দিন দিন বৃদ্ধি পায়, যাহাতে মাতৃভাষা আদরের সামগ্রী, যতেœর ধন বলিয়া লোকের প্রতীতি জন্মে, যাহাতে সকলে বদ্ধপরিকর হইয়া মাতৃভাষার দীনবেশ ঘুচাইতে সমর্থ হন, বিধি রতেœ মাতৃভাষাকে অলঙ্কৃত করিতে কৃতসংকল্প হন, সে বিষয়ে চেষ্টা করা প্রত্যেক বঙ্গসন্তানের অবশ্য কর্তব্য কর্ম।’

সংবাদপত্রের স্বাধীনতা রক্ষায় হরিনাথ ছিলেন দৃঢ়সংকল্পবদ্ধ। ভার্নাকুলার প্রেস অ্যাক্টের প্রতিবাদে তিনি লেখেন: ‘সংবাদপত্র আমাদিগের ব্যবসা নহে। তবে প্রজা কাঁদে, সেই ক্রন্দন লইয়া রাজদ্বারে ক্রন্দন করি, ভাবি রাজপুরুষগণ শুনিলে, প্রজা আর কাঁদিবে না। তাহাদের কাঁদিবার কারণ দূর হইবে। এইজন্য প্রতি-বৎসর ক্ষতি স্বীকার করিয়াছি এবং উৎকট রোগের আধার হইয়া যন্ত্রণা ভোগ করিতেছি। যার জন্য, যার প্রজার জন্য কাঁদি তিনি তার বিলক্ষণ পুরস্কার প্রদান করিলেন। অতএব আর কাঁদিব না।’ (গ্রামবার্ত্তাপ্রকাশিকা, ১৩-৩-১৮৭৮)।

পাবনার ইংরেজ ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট একবার এক দরিদ্র বিধবার একটি দুগ্ধবতী গাভী জবরদস্তি সংগ্রহ করে। হরিনাথ সেই অন্যায় আচরণের প্রতিবাদ করে ‘গরুচোর ম্যাজিস্ট্রেট’ নামে সংবাদ প্রকাশ করেন। অধিকার আদায় ও সত্য প্রকাশে ‘গ্রামবার্ত্তাপ্রকাশিকা’ ও কাঙাল হরিনাথ মজুমদারের রয়েছে বলিষ্ঠ ভূমিকা। গ্রামবার্ত্তা পত্রিকায় তৎকালীন সময়ে ‘গরু চোর ম্যাজিস্ট্রেট’ শিরোনামে সংবাদ ছাপা হওয়ার পরে ‘গ্রামবার্ত্তাপ্রকাশিকা’ পত্রিকা সম্বন্ধে তৎকালীন পাবনা জেলার ম্যাজিস্ট্রেট (সে সময় কুমারখালী ছিল পাবনা জেলার মহকুমা) মি. হামফ্রে তার চিঠিতে কাঙাল হরিনাথ বরাবর চিঠিতে লিখেছিলেন, ‘মি. এডিটর আমি তোমাকে ভয় করি না বটে, তবে তোমার লেখনী পড়ে অনেক কুকর্ম ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছি।’

কাঙ্গাল হরিনাথ এবং তার ছাপাখানা

কাঙ্গাল হরিনাথ তথা হরিনাথ মজুমদার সাংবাদিক পরিচয়ের পরে বাংলা লোক সংস্কৃতি ও বাউল সংগীতের অন্যতম ধারক, বাহক ও অন্যতম পথিকৃৎ হিসেবে জননন্দিত হয়েছিলেন। হরিনাথ মজুমদার একজন উদার হৃদয় সাধক পুরুষ হওয়ার কারণে তাকে অনেকে ‘ব্রাহ্ম ধর্মাবলম্বী’ও মনে করেছেন। প্রাথমিক পর্যায়ে ‘শখের বাউল’ হিসেবে তাঁর আবির্ভাব হলেও শেষ পর্যন্ত এই বাউলগানের সূত্রেই হরিনাথ তাঁর সাধন-অস্তিত্ব অনুভব করেছিলেন এবং তাঁর শিল্প-শক্তির যথার্থ পরিচয়ও এর মাধ্যমেই প্রকাশ পেয়েছে। তাঁর লোকপ্রিয়তা ও পরিচিতির মূলেও রয়েছে এই বাউলসংগীত। তাঁর জীবনদর্শন, আধ্যাত্মভাবনা ও মরমি-মানসের পরিচয় বিধৃত রয়েছে এসব গানে। কাঙ্গাল হরিনাথ শিষ্য ‘ভারতবর্ষ’ পত্রিকার সম্পাদক রায় বাহাদুর জলধর সেন লিখেছেন: ‘বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসে, বাঙলা সংবাদপত্রের ইতিহাসে কাঙ্গাল হরিনাথের নাম আলোচনায় কখনও কোনদিন তেমন করিয়া উল্লিখিত হয়নি। পল্লীবাসী, জীর্ণকুটীরবাসী, শতগ্রন্থি যুক্তমলিনবেশধারী কাঙ্গাল হরিনাথের জীবনব্যাপী সাধনার সংবাদ কেহই গ্রহণ করেন নাই।... কাঙ্গাল হরিনাথ, পূবর্ববঙ্গের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার নিকটে তাঁহার বাউল সংগীতের দ্বারাই অসামান্য লোক বলিয়া পরিচিত হইয়াছিলেন। এই বাউল সংগীতের সহজ সরল প্রাণস্পর্শী কথায় শিক্ষিত-অশিক্ষিত সর্বশ্রেণির লোকই মুগ্ধ হইতেন। অল্পদিনের মধ্যে বাউল সংগীতের মধুর উদাস সুর হাটে, ঘাটে, মাঠে, নৌকাপথে সর্বত্রই শোনা হইত।’

বাউল গানের ক্ষেত্রে হরিনাথের অবদান বিশেষভাবে স্মরণীয়। লালন প্রভাবে কাঙাল হরিনাথ অসংখ্য বাউল গান রচনা করেছেন। অধিকাংশ গান খুবই জনপ্রিয়তা অর্জন করে। তিনি সহজ ভাষায় ও সহজ সুরে গভীর ভাবোদ্দীপক গান রচনা করতেন। গান রচনায় তিনি অসম্ভব পারদর্শিতা ও পারঙ্গমতা প্রদর্শন করেন। স্বলিখিত গানে কাঙ্গাল ভণিতার ব্যবহার বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয় ছিল। তাঁর রচিত বাউল সঙ্গীতগুলো ফকির চাঁদের বাউল সঙ্গীত নামে সুপ্রসিদ্ধ ছিল। ধর্ম সাধনার অঙ্গরূপে তিনি বহু সহজ-সুরের গান রচনা করে সদলবলে সেই গান গেয়ে বেড়াতেন।

বিশুদ্ধ-শিল্প প্রেরণার সাহিত্যচর্চায় ব্রত ছিলেন কাঙাল হরিনাথ। একই সঙ্গে তিনি বেশ কিছু উত্তরসূরিও রেখে যেতে সক্ষম হন। তাদের রচনা এবং কাঙালের রচনা আজো বাংলা সাহিত্যে বিশেষ মর্যাদার অধিকারী হয়ে আছে। সংগ্রামে অবতীর্ণ এই সাধক জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত পার করেছেন কর্মমুখরতায়।

কাঙ্গাল হরিনাথের এই দল-গঠন ও বাউলগান রচনার প্রেরণা এসেছিল বাউলসাধক লালন ফকিরের কাছ থেকে। উনিশ শতকের এই দুই ব্যক্তি লালন ও কাঙ্গালের মধ্যে যে সখ্য সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল, তা ছিল কীর্তিময় এবং সহমর্মিতা ও মৈত্রীর স্মারক। লালন-আবিষ্কারে হরিনাথের ভূমিকা যেমন পথিকৃতের, তেমনই হরিনাথের অর্ন্তজগতের পরিবর্তন, মরমি-ভাবনায় সমর্পণ ও সেই সূত্রে বাউলগান রচনার মূলে রয়েছে লালন সাঁইয়ের একান্ত প্রভাব। একদিকে লালন যেমন হরিনাথের মনে মরমিভাব ও আধ্যাত্মচেতনার বীজ বপন করেছিলেন, অপরদিকে কাঙ্গালের বিপন্ন সময়ে তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে লালন আন্তরিক বন্ধুকৃত্য ও সামাজিক কর্তব্যও পালন করেছিলেন। পথ ও পন্থা ভিন্ন হলেও উভয়েই ছিলেন মানব-মিলনপ্রয়াসী লোকায়ত সাধনপথের মরমি-পথিক।

এক্ষেত্রে দুজনেরই ‘অমোঘ অস্ত্র’ ছিল তাদের গান, যা কেবল দেহতত্ত্বের নয়, মানবতন্ত্রের ও জীবনসত্যের অনুষঙ্গে ভাবসাধনারও গান। লালনের সঙ্গে কাঙ্গালের ছিল ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। সেই অন্তরঙ্গতার সূত্রেই লালন মাঝে মধ্যে কুমারখালীতে কাঙ্গাল কুটিরে আসতেন। অপরদিকে কাঙ্গালও গিয়ে আসর জমাতেন ছেঁউড়িয়ায় লালনের আখড়ায়। কাঙ্গাল তাঁর ‘গ্রামবার্ত্তাপ্রকাশিকা’ পত্রিকায় জমিদারের প্রজা-পীড়নের সংবাদ প্রকাশ করে বিপন্ন হন। তাঁর সেই দুঃসময়ে লালন ফকির শিষ্য-শাবকদের সঙ্গে নিয়ে আক্রান্ত কাঙ্গালের পাশে দাঁড়িয়ে ত্রাণকর্তার ভূমিকা পালন করেন। সেই লালন একদিন কাঙ্গাল কুটিরে এসে তাঁর মরমি বাউল সংগীত পরিবেশন করলে হরিনাথের শিষ্যদের মনে তা গভীর দাগ কাটে। সেই পরিপ্রেক্ষিতেই ইতিহাসবিদ অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়’র প্রস্তাব মতো একটি বাউলের দল গঠনের চিন্তা সকলকে প্রাণিত করে। ফলে সঙ্গে সঙ্গেই ‘ফিকিরচাঁদ’ ভণিতা দিয়ে গান রচিত হয় ‘ভাব মন দিবানিশি, অবিনাশী সত্য পথের সেই ভাবনা’।

কাঙাল হরিনাথ ছিলেন ক্ষণজন্মা লেখক, শিক্ষানুরাগী ও সংগীত ব্যক্তিত্ব। হরিনাথ কাঙ্গাল হয়েও ছিলেন লেখক সাহিত্যিকদের অভিভাবক, ছিলেন সাহিত্যগুরু। তাঁর শীতলছায়ায় উপবেশন করে কত যোগী, কত জ্ঞানী, কত ধ্যানী ধন্য হয়েছেন তা বলার অপেক্ষা রাখে না। তাঁর ব্যক্তিত্বের কাছে সমকালীন শাসক ও তাদের তল্পিবাহকেরা কুৎসিত ষড়যন্ত্র করে তাঁকে তাঁর আদর্শ থেকে বিচ্যুত করতে পারেনি। কাঙ্গাল হরিনাথের মৃত্যুর পর তাঁর রচনাসমগ্র ‘হরিনাথ গ্রন্থাবলী’ নামে ১৯০১ সালে প্রকাশিত হয়। কাঙ্গাল হরিনাথ মজুমদারের ‘বিজয় বসন্ত’ উপন্যাস প্রসঙ্গে শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁর ‘রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গ সমাজ’ গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, কুমারখালীর হরিনাথ মজুমদারের প্রণীত ‘বিজয় বসন্ত’ ও টেকচাঁদ ঠাকুরের ‘আলালের ঘরের দুলাল’ বাংলার প্রথম উপন্যাস।

গ্রামীণ সংবাদ পাঠানোর পাশাপাশি সম্বাদপ্রভাকরে তিনি স্বরচিত পদ্যও পাঠাতেন। এসময় তাঁর বয়স ছিল চব্বিশের মত। ১২৮০ বঙ্গাব্দের দুর্ভিক্ষে মানুষের হাহাকার শুনে হরিনাথ লিখেছিলেন:

‘কিবা দোষে, বঙ্গদেশে, না বরিষে, পর্জন্য।

বণ্যে বিনে, নদীক্ষীণে, জলাশয় জলশূন্য।।

অন্ন বিনে ক্ষীণকায়, পিপাসাতে প্রাণ যায়

এ দুঃখ জানাব কারে মাগো! তোমা ভিন্ন।

পল্লীবাসী দিবানিশি, কাঁদে অন্ন জলের জন্য।

সহেনা আর হাহাকার, মাগো! একবার হও প্রসন্ন।’

সমাজ সংস্কারণ কাঙাল হরিনাথ গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার ধরনের দিকেও সজাগ দৃষ্টি দিয়েছিলেন। তিনি লক্ষ্য করেছেন, তাঁর গ্রামের স্বল্পশিক্ষিত সাধারণ মানুষ নীলকর, জমিদারদের অত্যাচারে অভ্যস্ত এক নিস্তরঙ্গ জীবনযাপন করে চলছেন। অশিক্ষার অন্ধকারে থেকে যাওয়া গ্রামের সাধারণ মানুষের জন্য ব্যথা অনুভব করতেন তিনি। তাই কেবল বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেই থেমে থাকেননি। সুস্থ বিনোদনের মাধ্যমে কীভাবে অজ্ঞানতার অন্ধকার থেকে তাদের বের করে আনা যায় সেই চেষ্টাও করেছেন। উনিশ শতকের পঞ্চাশের দশকে যখন ব্রাহ্মধর্মের প্রচার, বিধবা বিবাহের প্রচলনসহ নানা সংস্কারমূলক আন্দোলনের ঢেউ বয়ে যাচ্ছিল দেশজুড়ে, তখনও গ্রামের মানুষের অবসর সময় কেটেছে অশ্লীল কবিতা পাঠ, কবির লড়াই আর পাঁচালী শোনার মধ্য দিয়ে। জমিদার, নীলকরের অত্যাচারে অভ্যস্ত হয়ে ওঠা গ্রামীণ জীবনে এসব ঘটনা তেমন কোনো পরিবর্তন আনে নি। সারাদিনের কঠিন পরিশ্রমের পর সকলে হয়তো কারও বাড়ির আঙিনায় জমায়েত হয়ে ক্ষীণ মাটির প্রদীপের আলোয় রামায়ণ-মহাভারত শুনতেন। উৎসবের সময় গ্রামে যাত্রা, পাঁচালী, ঢপ ও কবিগানের আয়োজন থাকতো। সংবাদপত্রের সচেতন বাণী তখনো গ্রামদেশে এসে পৌঁছায় নি। নিজেদের মাঝে দলাদলি, পরনিন্দা প্রভৃতি মন্দচর্চা থেকে গ্রামবাসীকে দূরে সরিয়ে তাদের মাঝে সুস্থ সাংস্কৃতিক চর্চার পরিস্ফুটন ঘটানোর জন্য হরিনাথ মজুমদার সংকীর্তন, কবিগান, পাঁচালী, যাত্রা, সংগীত রচনার কাজে এগিয়ে গিয়েছিলেন। নিজের লেখা নাটক তিনি গ্রামের ছেলেদের দিয়ে অভিনয় করিয়েছিলেন। তাঁর একটি জনপ্রিয় গান হলো, ‘ওহে, দিন তো গেল, সন্ধ্যা হল, পার করো আমারে’।

কাঙাল হরিনাথের কাল শেষ হয়েছে অন্তত ১৭০ বছর আগে। আজ এত বছর পরে উনিশ শতকের সামাজিক আন্দোলনে কাঙাল হরিনাথের ভূমিকা আবার বিচার বা মূল্যায়ন করে দেখার সময় এসেছে। তিনি শুধু সাংবাদিবকতা করেননি বরং সাংবাদিকতাকে শোষণমুক্তির হাতিয়ার করে তুলেছিলেন। সাংবাদিকতার পেছনে থাকতে হয় বিবেচনাবোধ, সমাজের প্রতি দায়বোধ- এই শিক্ষা আমরা কাঙাল হরিনাথের কাছ থেকে পাই। তাই তো বাংলাদেশের গ্রামীণ সাংবাদিকতার ইতিহাসে কাঙাল হরিনাথ অমর হয়ে রবেন প্রাসঙ্গিকভাবেই। এটি তো সত্য তার কাছ থেকেই আমরা পেতে পারি সাংবাদিক জীবনের মহান অনুপ্রেরণা।

তারা//